读道德经心得模板5篇

成长的心得记录能够成为我们未来奋斗的动力源泉,深入分析工作的心得能够帮助我们识别潜在风险,提前做好预防措施,以下是小淘范文网小编精心为您推荐的读道德经心得模板5篇,供大家参考。

读道德经心得篇1

“天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。”一种生活的哲学。孔子曰:“三人行必有我师焉。”可是在现实中会发现身边的人如何如何不如自己,真的好似无任何优点,无法包容一个自己有所厌恶或是不屑的人。又如何三人行就有自己的老师呢?老子的这句话却给了我启示。虽然取自的这一章主要是表达事物辩证统一的论点,却能成为生活的一种哲学。人们知道美的事物之美,是大家清楚什么是不美的事物,是不好的事物;知道真善之为真善,是知道那些不真善的事情。当我遇见一个满是缺点的人时,就把他当作老师,当作一个反面教材,让自己知道自己不能这么就行。我想这种哲学用在生活的方方面面都是的。

"道可道也,非恒道也,名可名也,非恒名也"。道与名是永恒的,不可用言语来表达出来的,但它是洞悉一切奥妙变化的门径。我们平常如果为了做好事而去做某一件好事,为了得到好评而去做某一件好事,那不是善言善行,真正的一个好人,行不言之教,对每一个人都会是同一心境,如春风淋浴,会善待周围所有,你说不出他哪里好,但他总是那么亲切的对你好,大家都说她好,这才是真正的善人,好人。

“天长地久。天地所以长久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先;外其身而身存。非以其无私邪?故能成其私。”意思是说天长地久,天地之所以能长久,是因为它们不为自己而生息,自然而然的存在,所以才能长久。所以说圣人把自己置于后,反而受到推崇,把自己置之度外,反而保全了自身。这不正是由于圣人不自私吗?所以才能构成就了他自己。

无为是一种心境、一种修养,是辩证的。站在老的角度,向社会推广无为,有助于国家的稳定,但如果站在历史发展的高度,片面的无为是无助于人类的进步的,所以对于当代的青年人理解古代老的无为论应该以辩证的方法,一分为二的`看待,“则其善者而从之,其不善者而改之。”

对待竞争,我们要敢于去迎接挑战,对待失败和不平等我们要报以一种平常心,用合适的方法去改变或适应,而不去盲目的争鱼死网破。这样有助于保全自己和取得最终的成功,只有厚积才会勃发。同样,“无为”用在当代待人处世上就是要对人宽容。“海纳百川,有容乃大,壁立千仞,物欲则刚。”

?道德经》是一部中国古代朴素辩证法的启蒙巨著,拉开了从古至今几千年来人类对自然规律进行探索的序幕。辩证的去看待它,取其精华,弃其糟粕,对我们人生的指导是大有裨益的。

读道德经心得篇2

林语堂曾说:“我觉得任何一个翻阅《道德经》的人最初一定会大笑,然后笑他自己竟然会这样笑,最后会觉得现在很需要这种学说。至少,这会是大多数人初读老子的反应,我自己就是如此。”我想这也是每一个人读《道德经》的感受了吧。

其实每个民族都会有智者,会站在人群前面,站在天地之间把他所能看到的世界告诉给他的每一个人。告诉后人,这个世界是什么样的,我们要怎么样才能活得更好,更长久,如何才能不被别人,被自己灭亡。而老子便是这样子的一位智者。

老子将一切归咎于“道”,他认为道是宇宙的本体,世间万物都是由道衍生而成的,故有:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰‘道’”。于是我们后人再次基础上理解的“道”便是——道是混沌是无极,由此生出鸿蒙之气,内含阴阳,再生而为天地人三才,进而构成世间万物。但是老子又说了“道可道,非常道;名可名,非常名。”意思就是说道是不能用语言所说出来的。“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这就是天道关系。

“道”生万物,但是“道”亦为虚幻。在恍惚虚幻中,它含万物之影象;有含形色之实体;其实老子的“道”,就是事物发展变化的客观规律。它先于天地而生,周而复始。今天,科学技术如此发达,科学家们也证实了自然界的发展是有规律的,它存在于互不相同的形形色色的事物之中。此是此,彼是彼,任何事物都按其固有的轨迹运行。人们能够用一定的方法去认识它、体验它、并按照客观规律改造它。由此观之,老子在《道德经》中就已经揭示了宇宙的起初和自然的本源,这比之西方近现代的理论学说早了两千多年。

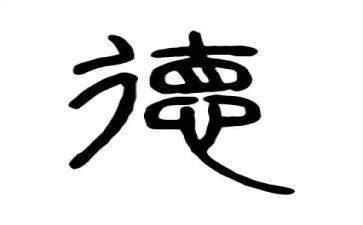

老子的“道”,寓意精深,无法企及。使得我们只能用仰望的目光触及他深刻的思想。而老子所提倡的“徳”也被为后世奉行为处世哲学。

“道”是事物固有的规律,是神秘难测而又隐蔽在事物内部的东西,是不可理喻的东西,是不可及的。而“德”则是“道之功”、“道之用”,是人们认知事物和改造事物的一种人为行为,是可以理解接受的,是人们可及的。

读道德经心得篇3

?老子》,又称《道德经》,作为中华传统文化的经典著作,千百年来,从东方走到了西方,鲁迅先生更是高度评价说:“不读《道德经》一书,不知中国文化,不知人生真谛。”读《老子》,只觉意蕴深远,令人自然而然地融入那个无欲无求的世界,下面便是我读完《道德经》后的一些感受。

?老子》一书,分为道、德两篇,虽只五千余字,却系统阐述了以“道”为核心范畴的思想体系,形成了极具象征性的文化特色。初读前,我对其还仅停留在“无为而治,消极避世”的印象上,直至认真品读后,才深觉这更是一种“有所为,有所不为”的境界,收益匪浅。

“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”的确,最善的人就好像水一样,水滋润万物而不争,停留在众人都不喜欢的地方,所以最接近于“道”。千百年来中华儿女正是深受其影响,以这样的从容姿态、包容性品格、和谐相处的深厚情怀,共同推进社会文明的互补互融,为建构人类命运共同体提供了宝贵的思想资源。

“知人者智,自知者明。胜人者力,自胜者强。知足者富,强行者有志。”在生活或工作中,了解他人的人是有智慧的,而了解自己的人是更加明智的。别人是有力量的,而战胜自己才叫强大。知足常乐,有积极行动力的人能更加长久。确实,一直以来我们总对别人要求太多,却忽略了对自我的反省与审视。人贵有自知之明,只有充分了解自我,才能取长补短,更好的完善自我。

“天下万物生于有,有生于无。”“道,常无为而无不为”,老子以相反相成的辩证观点阐述了人与自然的关系,道法自然,揭示了宇宙中万事万物对立统一的关系,这也是我们追求天人合一需遵循的原则。无为思想并不是说消极无所作为,而是教人遵道而行,不妄为,不好大喜功,那样便会有更大的作为,联系当前我们所倡导的和谐社会,一定程度上正是吸收借鉴了优秀传统文化的精髓,对于弘扬民族精神起到了深远的影响。

时代在发展,社会也在进步,人的追求是多种多样的,每个人对于理想的选择也是各有异同。在日复一日的繁忙工作之中,我们是否有过思考:我们人生的价值在哪里,我们的“幸福感”又到底有多高。通过读《老子》,领略老子的自然之道,感悟先贤孜孜以求的美好理想,学习其通达自然的人生观,我想我们便能够在喧嚣的尘世中不至于迷失自己,更加明白所谓的顺境逆境都是心境,得意失意都是心意。也正如老子所言,“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”,这是生态智慧,也是发展智慧,更是指引着我们在新的时代迈上新的台阶,更好地建设“强富美高”新江苏。

读道德经心得篇4

此章之后节皆为老子从修身之虚静感悟展开对天道、人道常理的延伸分析,万变不离其踪,这才是“道”的至理呵!

致虚极,守静笃;万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。

此章历代的释意无数,而我以为皆难着边际,无以更深刻的对老子思想与道德经进行阐释。我从道家修身根本出发,得出新论如下:

此章重点为“致虚极,守静笃”,全文以此而展开,不理解“致虚极,守静笃”,后面的文字解释也只是牵强。老子是从道家修炼“返观内照”而得之境界来引申对世间常道的解释。首先“虚”与“静”是既对立又统一的,是一种状态,你中有我,我中有你。“虚”为空灵,体会为散发状;“静”为沉静,呈收敛状。“致”往之意,可从“虚其心”来体会,道家修习养身的过程,以虚其心开始,虚至四肢百骸,而四肢百骸皆空灵,无时空地域限制,无往而不至,真空无象,能够满屋、满天地、满宇宙,而今日而远古。过程或潜移或发散,以至无我无身无世界。此“极”为无极,或为八极,或为宇宙洪荒。

而“静”的过程从守开始,“守”者,抱元守一,让思想沉静,从时空与外界空间收敛至自身至一点,而到达某种衡定、稳定、笃定的境界。此“笃”为笃定,为极细小,或如针尖,无缝隙如无物般恒定。

于是,老子方有“万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。”的感慨。“复”与“归其根”才是此篇的点题。“虚”与“静”是道家修身中必习的两手,如“阴阳、有无”既对立又统一。虚至极为无,静到笃是有。虚为展开,至极为空灵为“作”;静是回归,回到此刻,是“复”,静到笃定属回归本原为“归根”。从养性功夫来说,“虚静”的过程如佛家心的起灭过程,虚为心起,静为心灭,有无相生,互有你我之佛道原旨。

此章之后节皆为老子从修身之虚静感悟展开对天道、人道常理的延伸分析,万变不离其踪,这才是“道”的至理呵!

由此,我独推崇清之宋常星说:“造其极曰致,真空无象曰虚,虚而至虚曰极。”:“专一不二曰守,寂然不动曰静,虚一浑厚,静而至静曰笃。”但,所有释意皆不够细致,皆独不能从修身的体验与角度来理解与感悟,想老子思想无欲无求,其经意当从本原出发理解,而不就应根据时代思维做论证也。

读道德经心得篇5

开篇之前我认为应该先提一个成语——紫气东来。传说老子当年西游函谷关,关令尹喜望见有紫气浮关,便出关相迎,果见一道骨仙风的老者驾青牛翩跹而来,尹喜见这老者长须如雪,有圣人之象。于是留老子于关内,并请他作一篇文章再行西游。老子不好推辞,便著《道德经》以警后人。

?道德经》只有五千余字,后人分其八十一章。虽然字数不多,却是章章锦绣,字字珠玑。可谓旷世奇书。个中道理自然“玄之又玄”,故而让很多人望“道”兴叹。这也不奇,毕竟此书森罗万象,其中涵盖宇宙观、人生观、价值观的辩证方法,包括治国之道、处世哲学、人性修养、军事哲学、养生之道的智慧。

中外许多人都曾给《道德经》写过书评,还有人曾为其写书。例如鲁迅,他曾说:“不读《道德经》一书,不知中国文化,不知人生真谛。”再比如说日本的鲁川芳郎,他认为此书有一种独特的魅力,它给世俗世界压迫下疲惫的人们一种神奇的力量。的确,《道德经》一书告诉我们应该怎样释然的对待事物,怎样体悟万物的阴阳两面,也就是我们常说的“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。以一个乐观的人生观、世界观看待天下万物。

我读此书的第一感觉就是一个字——深!可以说,此书中的每一个字都足以让我们用一生去诠释!《道德经》一书只有五千余字,而“道”字却出现了八十多次,那么究竟什么是道呢?老子在第一章曾提到:道可道,非常道。名可名,非常名。故道不可说,这便让我更难以理解此书了,然而,他又在后几章多次为道注解,即使如此,“道”在我脑海里还是很模糊的,毕竟老子是在多方面为道注解的。其中包括宇宙的形成,为人处世,军事治国。老子的这些注解,反而让我对“道”的理解更加不易了。

也罢,古今中外,又有多少人能悟道呢?已悟道意的大抵是高僧大儒。而这样就失了老子著书之意。书中多次提到水,第八章开章就是“上善若水”,我们在生活中也经常接触这个成语,而这个成语是什么意思呢?就我个人而言,水是至阴至柔的,而道也就是这样的,善利万物而不争,孕育了我们却不求回报,是故“居善地,心善渊,于善仁,言善信,政善治,事善能,动善时,夫唯不争,故天尤”。我们学习的就应该是象水一样的品行道德——无为而无所不为,不争而不所不得。处众人之所恶,而得万物之尊崇。所以那先悟得无为大道的高僧大儒才会被我们所尊崇!于是我便从水中悟得一些道性。

水是至柔之物。千军万马难敌一张巧嘴,刀剑锋芒难劈至柔之水。我们知道水是柔的,柔到了极致!我们可以用刀枪炮弹摧毁一些坚硬的事物,例如建筑物,铜墙铁壁。然而你能用刀剑劈开水么?你能用炮弹把水炸一个窟窿么?我们不能!这些强硬的物质只能在水中隐于无形,是故“天下之至柔驰骋天下之至坚”,水与道是没有形体的,你难以捉摸而又触手可及。身边都是道,因为道是“无”。我们知道宇宙是一个无限的空间!这个无限的空间孕育了无数星球,而我们的地球只是这其中一点不起眼的颗粒,只是因其中有生命而独特。我们并不能因为这一点儿自居,应为宇宙中可能会有无数个更高的生命体!他们的科技可能是我们难以想象的!道就是就象是玄牝,所谓的玄牝即女性生殖器,而我们永远都只是她的孩子。永远不能超越她!应该她本就没有形体,只是一种“柔”的表现形式,我们应该学习道和水的柔,只有这样我们的道路才会更平坦,我们的为人处世才会更圆滑。

有些人常认为只有“有”才是可以被我们所利用的。然而实际并非如此,万事万物都不可以独立在“有”之上,只有通过一定的形体才能显示出“有”的价值。而这种无形的形体就是“无”,之所以会“有”是因为“无”。上面曾提到我们宇宙中的星球都是从无中演化而来的。“无”其实就是指空间。比方说我们所住的房子,他之所以有房子的用处是因为其中是空的,能住人,所以有房子的作用。如果房子是一个实体,他就没有任何价值了。再比方说一个糖果盒,因为里面是空的,可以装糖果,也就实现了他“有”的价值。

“有”与“无”这两个概念不仅适用于物质与空间。还适用于我们的心理,我们常对父母说,给我们一些空间。如果其他人过多的涉及我们的空间,我们就会觉的心理非常的窄,透不过气,非常的闷。宇宙之所以为宇宙,是因为其有足够大的空间,能把万物都放在其中,而如果人有这么大的空间,我们就会自由!(这里所提到的自由,是绝对的自由)但是,这是不可能的,我们不可能与无形的“道”成相同阶级,或高之。所以我们内心总告诉我们,该做什么、不该做什么。这是因为我们内心的空间是有限空间,而宇宙是一个很大的概念,是无限的!我们不可能与其持平,只能不停的追求!追求“无”。追求一个现实与虚拟“有”与“无”并作的境界。只有这样,才可能达到相对自由,身理心理都会得到放松。

无形的道,至柔的水,都是先驱与我们共同学习的对象,永远都不会停止。

老子的辨证观可谓是玄妙无比,最有名的就是阴与阳了。阴阳可以引申出很多相对的概念,比如正与负,对与错。为什么太极图中的阴阳会是旋涡形的呢?为什么不是由一条线将其分割呢?为什么黑颜色中会有一点白,白颜色中有一点黑呢?我认为这样的设计就是“福祸相倚”和“物极必反”的最好体现。白色中有一点黑,黑色中有一点白是因为世事都有相对面。“塞翁失马”就是一个最好的例子。而当黑将要超越白,白将要超越黑的时候,就会成其相反的颜色,循环往复。而有其他物质肆意破坏就会浑浊。就象人类,万物循环往复是其道之根本。而人类却施加干预——破坏树林、大肆捕杀。这样只会打乱正常的秩序,最后人类也会在这团浑浊的气流的中沉没。然后又恢复正常。古人说过不能涸泽而渔,伐木而猎。翻译成现代也就是不能破坏生态平衡。我们应该正确的、不干预的攫取利益。同时认清福祸的相互转换,不能因为一时的成功而高兴的忘了本象,可能灾难正潜伏在明天,也不能因为一时的失败而气馁,可能幸运就藏在你身后。

读道德经后我总结三十六个字。为无为,无不为,骋至柔,克至坚,习水性,与人善,明阴阳,晓情理,知可止,利于本,有无生,悟道德。

道德经不愧是我们中华文明的瑰宝,其中妙理,还得是你亲自去读才可,每个人读“道”,都可得不同道。